「KOBEくらしのレポート」は、市内の各地域にいる「くらしのパートナー※」から寄せられた悪質商法や消費者トラブルについての情報を、読んでいただきたやすいようレポートにまとめたものです。(※くらしのパートナー)

家族や友人の方への注意の呼びかけなどに、ぜひ活用してください。

2025年8月号 目次

印刷用PDFデータ

KOBEくらしのレポート2025年8月号(カラー版)(PDF)

KOBEくらしのレポート2025年8月号(モノクロ版)(PDF)

「注文殺到!」「大幅値引!」…その言葉に惑わされないで

神戸市に寄せられた実際の相談

「日本製」「人気で注文が殺到」「80%引きで5,000円」と動画広告で紹介されていたフライパンを注文したところ、届いたのは外国製品だった。

広告からの購入トラブルにご注意!

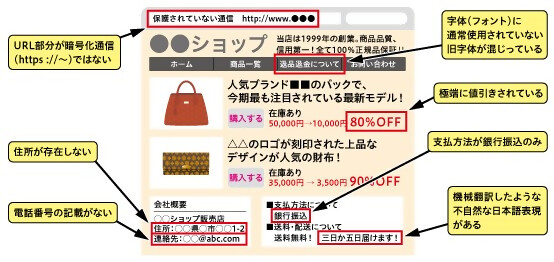

SNS広告などで「注文殺到」「品薄」「大幅値引き」などの言葉を使い、商品の購入を急がせるケースがあります。こうした広告からの購入ページで慌てて商品を注文した結果、「届いた商品が注文したものと違う」「偽物だった」「返品したいが事業者と連絡がとれない」などの相談が多く寄せられています。

少しでも「怪しい」「おかしい」と感じたら(下記参照)、そのサイトの利用は避けましょう。

参考:消費者庁ホームページ「インターネット通販トラブル」より

蛍光灯まだ使えますでもLEDへの準備はお早めに

神戸市に寄せられた実際の相談

「蛍光灯をLEDに替えなければならないことが法律で決まっているので、すぐに交換した方がいい」と、80歳の母に電話がかかってきた。本当に法律で決まっているのか知りたい。

蛍光灯はどうなるの?

2027年末までに、蛍光灯の製造・輸出入が終了します。

蛍光灯には微量の水銀が含まれており、人の健康や環境へのリスクが懸念されています。そのため、水銀を規制する国際条約(「水銀に関する水俣条約」)により、2027年末までに蛍光灯の製造・輸出入が禁止されることになりました。

LED照明にすぐ交換しないといけないの?

いいえ、すぐに交換する必要はありません。

水銀は蛍光灯の内部に封入されており、通常の使用では外に漏れることはないため、健康への影響はなく、今使っている蛍光灯を使い続けても問題ありません。 ただし、2027年末以降は新しい蛍光灯が製造されなくなるため、今お使いの蛍光灯が不点灯になった時にLED照明に交換するなど、計画的に切替えるようにしましょう。

アドバイス

- 「法律で決まっているからすぐに交換が必要」といった勧誘があっても、安易に応じないようにしましょう。

- LED照明への交換において、発火事故が報告されています。交換方法が分からない場合は、電気店や電気工事店に相談するようにしましょう。

- 交換方法など詳細はこちら(経済産業省ページ)

住宅のリースバック契約は慎重に

相談事例

長時間勧誘され自宅マンションのリースバック契約をしてしまったが解約したい。

住宅のリースバックとは?

住宅を売却して現金を得たあとも、賃貸借契約を結び、毎月家賃を支払うことで住み慣れた自宅に住み続けられるという仕組みです。老後の資金確保の手段の一つとして、高齢者層を中心に注目されています。

リースバックはよく考えて

まずは、勧誘が迷惑だと感じたら、きっぱりと断りましょう。

リースバックにはメリットもありますが、「家賃が値上げされて支払えなくなった」「契約内容を十分に理解できていなかった」などの相談が寄せられています。契約前にリスクを十分に理解し、家族とよく話し合った上で、後悔のない選択をすることが大切です。

契約前のアドバイス

- 自宅の売却はクーリング・オフの対象外です。 契約が成立すると、原則として無条件で解除できないため、よく制度を確認しましょう。

- 国土交通省の「住宅のリースバックに関するガイドブック」を活用しましょう。(ガイドブックのダウンロードはこちら)

太陽光発電システムの点検商法にご注意

太陽光発電システムの点検商法の相談が増加

「太陽光発電システムの点検が義務化された」と言われて、点検契約を勧められたという相談が増えています。

点検の義務化って本当?

太陽光発電システムは、関係法令(電気事業法や再エネ特措法など)に基づいて、適切な維持管理が求められています。ただし、点検の義務があるかどうかは、以下のような条件によって異なります。

- FIT制度(固定価格買取制度)を利用しているかどうか

- 発電システムの出力規模

つまり、すべての太陽光発電システムに点検義務があるわけではありません。

アドバイス

- 点検が義務化された」と言われてもすぐに契約せず、まずは点検の必要性を確認しましょう。

- 点検やメンテナンスの契約をする場合は、複数の事業者から見積りを取り、比較・検討することが大切です。

不安な時は相談する

一定の条件に当てはまればクーリング・オフが適用できる場合があります。不安な時やトラブルになった場合は消費生活センターへご相談ください。

相談窓口のご案内

上記をご覧いただいても解決しない場合は消費生活センターにご相談ください。

原稿作成:消費生活マスター

情報提供:くらしのパートナー、あんしんすこやかセンター